병자호란 이후 고국으로 돌아온 여인들을 일컫는 ‘환향녀(還鄕女)’는 단순한 단어가 아닙니다. 이는 전쟁의 참혹함과 봉건 사회의 냉혹한 현실을 고스란히 담고 있는 비극적인 역사입니다. 많은 사람들이 이 단어를 오해하고 있거나, 왜곡된 의미로 사용하기도 합니다. 이 글을 통해 환향녀의 진정한 의미와 그들이 겪었던 고통스러운 역사를 제대로 이해해 보시기 바랍니다.

1. 환향녀 뜻: 고향으로 돌아온 여인

환향녀는 한자 그대로 ‘고향으로 돌아온(還鄕) 여자(女)’라는 뜻입니다. 이는 병자호란(1636년) 당시 청나라에 포로로 끌려갔다가 전쟁이 끝난 후 다시 조선으로 돌아온 여인들을 통칭하는 말입니다.

당시 청나라는 조선을 침략하며 수많은 사람들을 포로로 끌고 갔습니다. 그중에는 양반 가문의 부녀자들도 많았죠. 이들은 이국땅에서 갖은 고초를 겪어야 했습니다. 그리고 전쟁이 끝난 후, 청나라에 막대한 배상금을 지불하고서야 일부 포로들이 고향 땅을 밟을 수 있었는데, 이때 돌아온 여인들이 바로 환향녀였습니다.

2. 환향녀의 역사: 돌아왔지만 환영받지 못한 삶

이들이 고향으로 돌아왔을 때, 이들을 맞이한 것은 환영이 아닌 차가운 시선이었습니다. 당시 조선의 사회는 유교 사상이 지배적이었고, 정절을 매우 중요하게 여겼습니다. 청나라에 끌려가서 순결을 잃었을지도 모른다는 의심과 편견 때문에, 환향녀들은 정절을 잃은 더러운 여인으로 취급받았습니다.

심지어 남편들은 환향녀가 된 아내를 이혼하려 했고, 시부모와 가족들 역시 이들을 받아들이려 하지 않았습니다. 왕실 차원에서 환향녀를 구제하기 위한 노력이 있었음에도 불구하고, 사회 전반에 퍼진 냉대와 멸시는 이들을 더욱 깊은 절망 속으로 몰아넣었습니다. 돌아온 이들에게 고향은 더 이상 따뜻한 안식처가 아니었던 것입니다.

3. 환향녀와 이혼: 비극을 더한 사회적 갈등

환향녀들은 돌아온 후 가장 먼저 이혼 문제에 직면했습니다. 많은 남편들이 “더럽혀진 아내와는 살 수 없다”며 이혼을 요구했습니다. 이는 단순히 개인적인 문제가 아니라, 사회 전체에 큰 파장을 일으킨 일이었습니다.

당시 왕이었던 인조는 환향녀 문제를 해결하기 위해 고심했습니다. 그는 “환향녀들을 버리는 것은 옳지 않다”고 선언하며 이혼을 막으려고 노력했습니다. 하지만 남편들의 이혼 요구는 빗발쳤고, 결국 정부는 이혼을 허용하되, 환향녀를 내친 남성들에게는 벼슬을 주지 않는 등의 조치를 취하기도 했습니다. 하지만 이러한 조치들에도 불구하고, 환향녀들은 사회적으로 낙인찍혀 고통받는 경우가 많았습니다.

4. 환향녀의 숫자: 수많은 이름 없는 희생자들

병자호란 당시 청나라에 포로로 끌려갔던 사람들의 정확한 숫자는 기록마다 조금씩 다릅니다. 하지만 대체로 50만 명에 가까운 조선인들이 포로가 되었다는 기록이 있으며, 그중에는 수만 명의 여인들이 포함되어 있었을 것으로 추정됩니다. 이들 중 일부가 환향녀가 되어 돌아왔지만, 정확히 몇 명인지는 알 수 없습니다.

중요한 것은 숫자가 아니라, 그들이 겪었던 비극입니다. 수많은 익명의 여인들이 전쟁의 포로가 되고, 돌아와서도 사회의 냉대와 편견 속에서 고통받아야 했습니다. 그들의 삶은 기록 속에 온전히 남아있지 않지만, 그들의 고통은 역사의 한 페이지를 채우고 있습니다.

5. 화냥질(花娘-) 뜻: 왜곡된 역사가 낳은 비속어

화냥질은 환향녀의 아픔을 완전히 왜곡한, 잘못된 뜻을 가진 비속어입니다. 이 단어는 본래 ‘환향녀 짓’에서 유래했습니다. 하지만 시간이 흐르면서 정조 없는 행동 또는 헤픈 행동을 의미하는 부정적인 속어로 변질되었습니다.

이처럼 한 사회의 비극적인 희생자였던 환향녀가 부정적인 의미의 단어에 이용된 것은, 당시 사회가 이들을 어떻게 바라보았는지를 단적으로 보여주는 예시입니다. 환향녀들은 본인의 의지와 상관없이 포로가 되었고, 돌아와서도 고통받았지만, 결국 그들은 사회적 편견과 비난의 대상으로 전락했던 것입니다.

6. 환향(還鄕) 뜻: 단순한 단어, 하지만 깊은 의미

환향은 글자 그대로 ‘고향으로 돌아온다’는 뜻입니다. 이 단어 자체는 전혀 부정적인 의미가 없습니다. 오히려 전쟁이나 유학 등으로 잠시 고향을 떠났다가 다시 돌아오는 상황을 표현하는 평범한 단어입니다.

하지만 환향녀라는 단어와 결합될 때, 이 단어는 무거운 역사의 무게를 갖게 됩니다. 그저 고향으로 돌아온다는 평범한 행위가, 누군가에게는 견디기 힘든 고통과 냉대 속으로 돌아오는 일이 될 수 있었기 때문입니다.

7. 회절강(回節江)의 비극적인 의미

환향녀 문제가 사회적 갈등으로 번지자, 조정에서는 그들을 구제하기 위한 방안을 모색했습니다. 그중 하나가 바로 ‘회절강(回節江)’의 지정입니다. ‘절개를 회복하는 강’이라는 뜻의 이 강은, 환향녀들이 강물에 몸을 씻으면 모든 죄와 오욕이 씻겨 내려가 정절을 되찾을 수 있다는 명목으로 만들어졌습니다.

- 회절강의 실체: 전국 각지의 주요 강(한강, 소양강, 금강, 대동강 등)이 회절강으로 지정되었습니다.

- 사회적 효과: 하지만 이 조치는 환향녀들에게 또 다른 고통을 안겨주었습니다. 강물에 몸을 씻는 행위 자체가 그들이 ‘오염되었다’는 사실을 공공연히 인정하는 꼴이 되었기 때문입니다. 이로 인해 환향녀들은 사회의 냉대 속에서 다시 한번 상처를 받았습니다.

- 결과: 회절강은 결국 환향녀들을 구원하기보다는, 그들의 상처에 더 깊은 사회적 낙인을 찍는 상징적인 비극으로 남게 되었습니다.

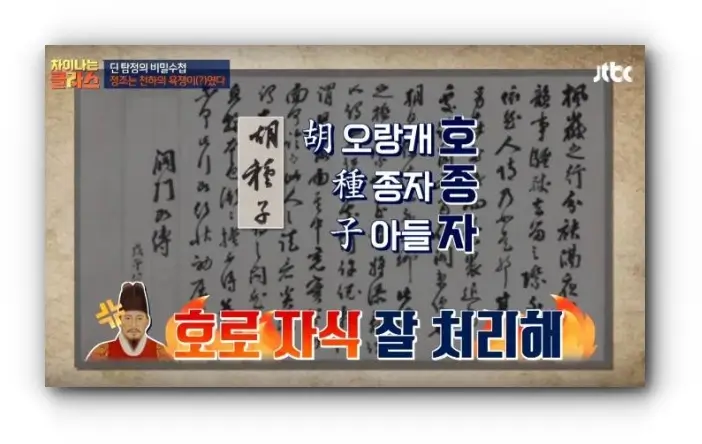

8. 환향녀의 자녀, ‘호로자(胡虜子)’의 아픔

환향녀들이 겪은 고통은 그들의 자녀에게까지 이어졌습니다. 청나라에서 태어난 자녀들은 물론, 심지어 고국으로 돌아온 뒤 낳은 자녀들까지도 ‘호로자(胡虜子)’라는 멸시적인 이름으로 불렸습니다. 이는 ‘오랑캐의 자식’이라는 뜻으로, 당시 사회의 배타성을 여실히 보여주는 단어입니다.

- 사회적 차별: 호로자들은 관직에 오를 수 없었고, 정상적인 사회 구성원으로 인정받지 못했습니다. 이는 대를 이어 환향녀의 비극이 계속되었음을 의미합니다.

- 유산: ‘호로자식’이라는 비속어는 현대에도 욕설로 남아있는데, 이는 환향녀와 그 자녀들이 겪었던 아픈 역사가 얼마나 깊게 사회에 뿌리내렸는지 보여주는 사례입니다.

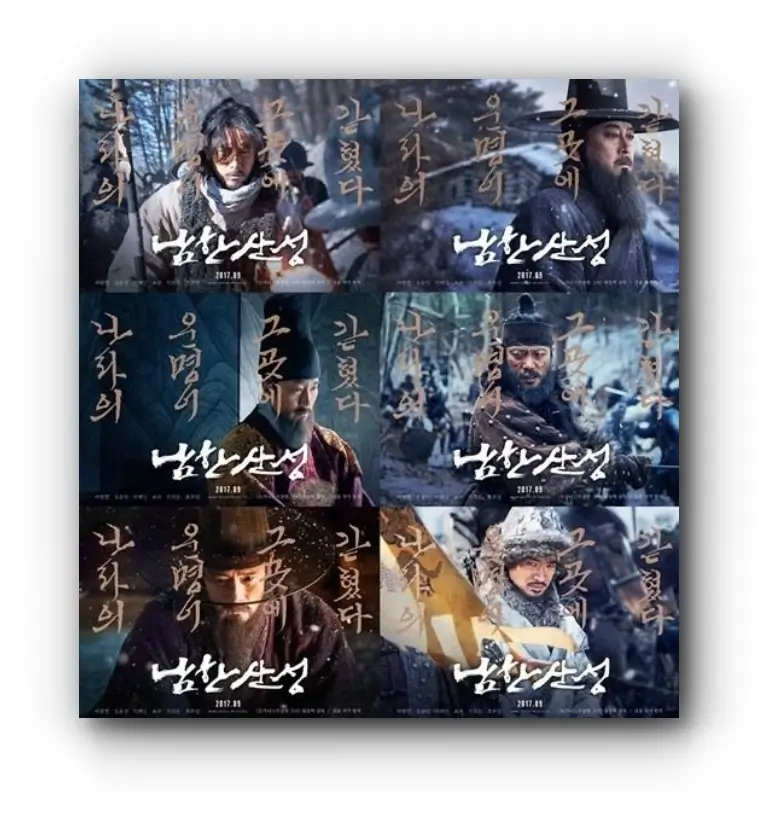

9. 소설 <남한산성>과 환향녀

최근 대중들에게 큰 사랑을 받은 김훈의 소설 <남한산성>은 병자호란 당시의 비극을 생생하게 그려냈습니다. 이 소설은 전쟁의 한복판에 있던 남성들의 고뇌뿐만 아니라, 환향녀들의 아픔도 조명하며 역사적 사실을 깊이 있게 다루고 있습니다.

- 소설의 관점: 소설 속 환향녀는 단순한 희생자가 아니라, 생존을 위해 발버둥 치며 삶의 의지를 놓지 않는 주체적인 인물로 그려집니다. 이를 통해 독자들은 역사적 기록의 이면에 숨겨진 개인들의 삶과 감정을 공감할 수 있습니다.

- 역사적 문학의 역할: 문학 작품은 이처럼 딱딱한 역사적 사실에 생동감을 불어넣고, 우리가 미처 알지 못했던 약자들의 목소리를 들려주는 중요한 역할을 합니다. 환향녀의 이야기는 소설과 영화를 통해 현대인들에게도 큰 울림을 주고 있습니다.